第137届广交会将于4月15日在广州拉开帷幕。为深入学习贯彻习近平总书记视察广东系列重要讲话、重要指示精神,贯彻落实习近平总书记关于档案工作重要指示批示精神,把蕴含党的初心使命的红色档案保管好、利用好。4月10日,广东省档案馆召开新闻发布会,首次公布一批广交会创办初期档案,生动直观展示毛泽东、周恩来等党的第一代中央领导集体以创办广交会为契机,打破美西对我封锁、广交天下朋友,发展对外贸易、独立探索中国式现代化道路的珍贵史实,更好地重温历史、以史为鉴,启示当下、昭示未来。

中华人民共和国成立后,以美国为首的西方国家在政治上不承认新中国,在经济上实行“封锁”“禁运”。面对复杂严峻的国际形势,为打破美西封锁,解决国家大规模经济建设急需进口多种物资的需要,在毛泽东《论十大关系》和一系列新方针的指引下,在周恩来直接领导和关心下,广交会应运而生。作为“新中国第一展”,创办初期的广交会既是新中国打破西方封锁“破冰式”的关键一招,又是新中国观察、走向、融入世界的重要窗口,还是探索中国式现代化道路良好开端的创新举措,可谓物有光华、历久弥新。

翻开一页页尘封已久的档案,我们看到,作为开国总理兼首任外交部长,新中国外交事业的主要奠基者之一,周恩来对广交会山高水长的关心厚爱;我们更看到,作为国家建设总体蓝图的重要设计者、卓越组织者和管理者,周恩来运筹帷幄,推动新生的广交会在逆境中站稳脚跟、打开局面。存史以为资政、以为育人。面对世界百年未有之大变局,特别是美国单方面挑起的贸易战、关税战,广东省档案馆将创办初期的广交会档案首次向社会公布,为应对全球经济复苏的不确定性、地缘政治紧张局势以及贸易保护主义等带来的负面影响,提供了极其有益的历史借鉴和现实启迪。

“干脆简称为‘广交会’”

新中国成立初期,美西国家对中国实行经济封锁和货物禁运,百废待兴的中国急需架起一座与世界沟通的桥梁。1956年6月,外贸部驻广州特派员严亦峻向外贸部和广东省委建议,在广州举办全国出口商品展览交流会。经与广东省人民委员会充分商议后,8月15日,外贸部部长叶季壮提出在广州举办全国性出口商品展览会的请示。

这个请示得到了国务院领导的高度重视。经周总理同意,国务院批准外贸部和广东省人民委员会共同以中国国际贸易促进委员会的名义在广州举办中国出口商品展览会。1956年11月,中国出口商品展览会在广州原中苏友好大厦胜利举办,为期两个月,收到了预期的效果,为其后创办的中国出口商品交易会积累了经验。

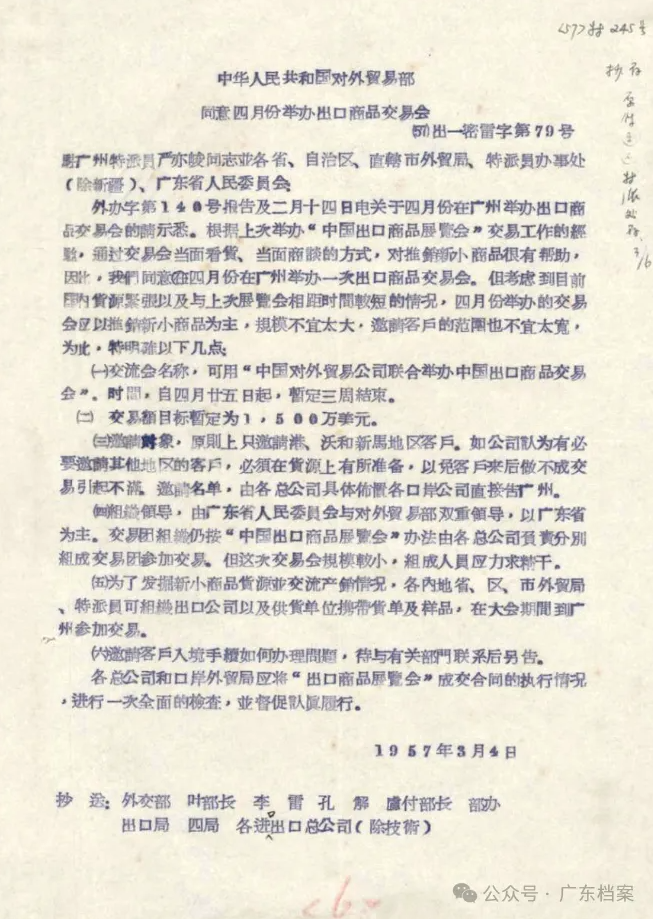

《中华人民共和国对外贸易部同意四月份举办出口商品交易会》(1957年3月4日)

1957年3月4日,外贸部下发了《中华人民共和国对外贸易部同意4月份举办出口商品交易会》的文件。4月25日,酝酿已久的第一届中国出口商品交易会在广州拉开帷幕。党中央、国务院高度重视、十分关心,周总理亲临开幕现场视察。他一个展馆接着一个展馆仔细查看展出商品,边走边亲切地对大家说,广交会不单要发展同外国的贸易,还要展览我国工农业新产品,宣传社会主义优越性,发展和增进我国同世界各国的友好关系。

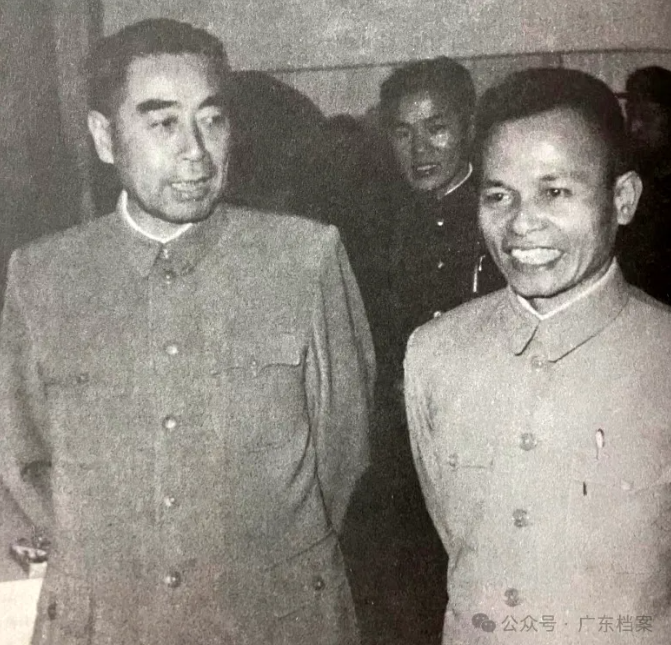

周恩来总理(左一)视察第1届广交会

鉴于当时名称为“中国对外贸易公司联合举办中国出口商品交易会”,周总理在接见外贸部有关负责人时表示,这一名称太长,外国友人很难记住,既然在广州举办,干脆简称为“广交会”。于是,广交会这一称呼便在业内流行开来。随着交易会的影响越来越大,广交会的称呼飞越五洲四海、愈加深入人心,其缩短的不只是名字,更是中国与世界的距离。

“展馆太小,应建一座大馆”

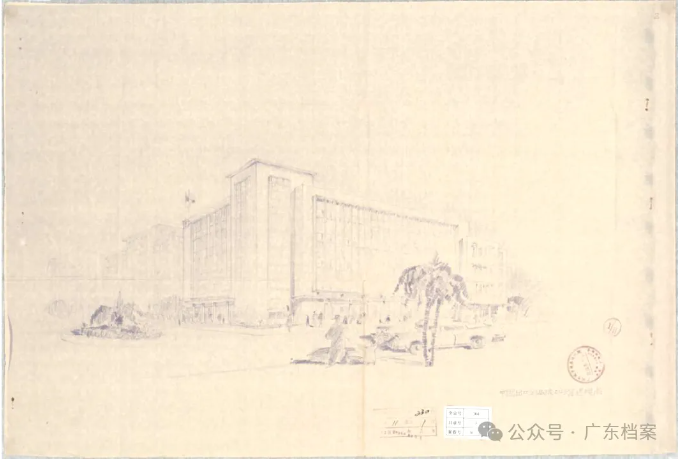

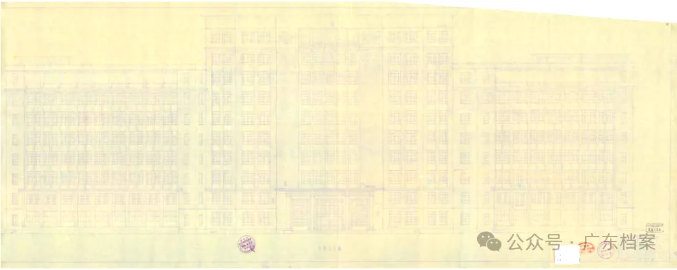

《侨光路陈列馆透视图》(1957年8月9日)

1957年,鉴于前两届广交会的影响和收获,广东省、外贸部决定兴建一个长期性的中国出口商品陈列馆,即位于广州市侨光路2号的陈列馆。该陈列馆于1957年11月动工,1958年4月竣工,占地面积3600平方米,建筑面积1.45万平方米,展馆使用面积1.3万平方米。1958年4月,第3届广交会正式迁至侨光路陈列馆举办。周总理念兹在兹,再次莅临广州,视察广交会。

随着我国国民经济建设第二个五年计划的全面开展,外贸迅速发展,刚落成的侨光路陈列馆很快显现出场地不足的问题。1958年11月27日下午,周总理在陪同金日成首相率领的朝鲜政府代表团参观第4届广交会时当场指示,“展馆太小,应建一座大馆”。

周恩来总理(右一)视察第3届广交会

作为广东国庆10周年献礼项目之一,起义路陈列馆于1958年11月1日动工,由主持设计了包括中山图书馆(现中山文献馆)、广州市府合署(现广州市政府办公大楼)、广东省科学馆、中苏友好大厦等系列广州标志性建筑的林克明领衔设计。陈列馆于1959年8月底竣工,占地面积1.09万平方米,总建筑面积4.02万平方米,展馆使用面积3.45万平方米,中座楼高10层,西、北两翼各8层。

《起义路陈列馆中座正立面》(1958年)

陈列馆是一座浓郁苏式风格的建筑,中轴对称。专为大型商品而设的挑空展厅空间开阔,大理石的地面和藻井天花气派堂皇。陈列馆设交易洽谈室70多间,开幕期间在7楼还设有银行、邮电、保险、航运等服务台和样品零售处、酒吧间,顶层则是礼堂。展馆是当时羊城八景之一“珠海丹心”的组成部分。直到1973年第三十四届,广交会都一直在此举办。

1959年秋,中国出口商品交易会迁至广州市海珠广场北面新建的十层大楼——起义路1号陈列馆

“重合同,守信用”“重质先于重量”

经商之道,贵在诚信。作为新中国的一张金色“名片”,广交会的信誉备受周总理珍视。周总理反复告诫各级干部一定要“重合同,守信用”。1958年10月15日至11月30日举行的第四届广交会专设合同研究小组。在《合同研究小组工作总结》中提到,“合同研究小组是本届大会为提高合同质量而设立的一个新的组织单位”。

《合同研究小组工作总结》(1958年)

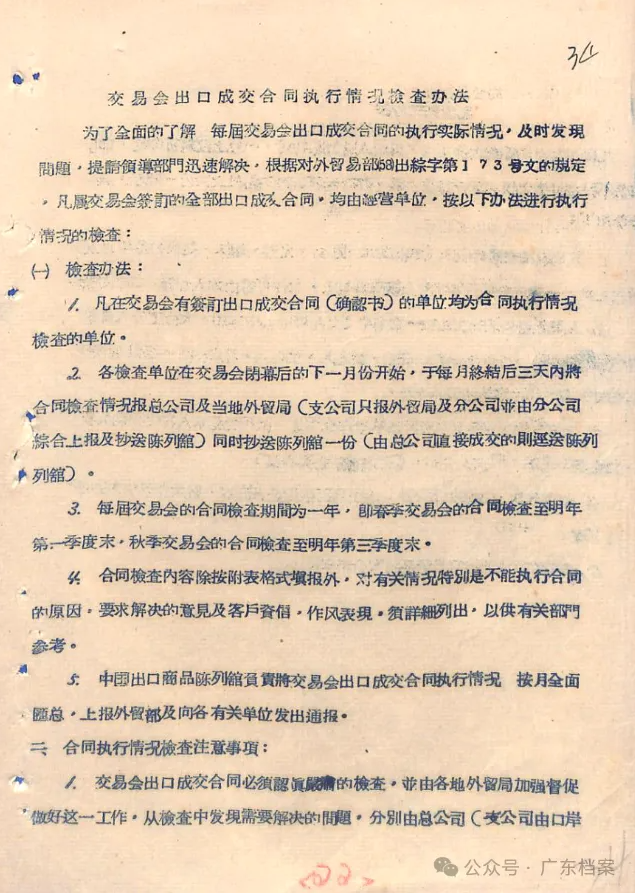

1959年4月15日第五届广交会开幕,各交易团在出口成交中,签订的成交合同占98.28%,协议仅占1.72%。不仅如此,合同中的货源大部分为库存现货和已衔接好的近期货,从而保证了合同履行的可靠性。除此之外,当届广交会举行期间还对上一届的合同进行全面清理,通过双方同意,采取撤销、更换、赔款等方式,共处理了1803件未履行完毕的合同,涉及金额1961万美元,占应处理件数的83.3%;而尚未履行完毕的合同,多是因为采购商当届没有到会。讲信修睦,信用中国。广交会这一做法受到了采购商的广泛好评,也极大地提升了中国的国际形象。

《交易会出口成交合同执行情况检查办法》(1958年)

根据周恩来总理对广交会工作提出的“重质先于重量”、“提高品质规格,挽回信誉”的指示精神,第六届广交会协同轻工业部、纺织工业部、商业部工作组,对出口商品的品质、规格进行了详细检查,对有问题或质量不稳定的商品,及时与生产及主管单位联系,确认解决后才准予对外成交。1959年6月18日,外贸部正式发文,决定建立广交会经常性的合同审查制度。

通过广交会对“重合同守信用”“重质先于重量”等贸易原则的严格遵守和坚决执行,中国优质产品开始走出国门、打进国际市场,中国重信誉、讲和平、讲友好的大国形象逐渐在国际上树立。美西国家构筑的贸易壁垒不攻自破,中国对外开放的新局面由此打开。

(粤档馆宣)